Entre Amazonie et Altiplano, 5 mois au guidon d’une XT 500

Face aux impératifs qu’impose un grand voyage, les « recettes de préparation » oscillent d’un voyageur à l’autre. Il y a ceux dont le moment du départ fait suite à une longue et minutieuse préparation murement réfléchie. Pour d’autres en revanche, la décision relève plutôt du « coup de tête ». Cette urgence du départ réduit, de fait, considérablement tout préliminaire. Entre adaptabilité et naïveté, la souplesse d’état d’esprit remplace alors ce qui ressemble à un « manque de préparation ». Mais si l’objectif de l’expérience vécue est atteint malgré tout, cela prouve que, finalement, l’unique impératif est de ne pas se tromper de voyage !

Paris, début d’hiver.

La grisaille est bien installée, les parisiens ont déjà oublié que le ciel avait une couleur, et se préparent à entrer dans l’univers

monochrome de notre saison froide. Voila plus de deux ans que je travaille comme coursier, à user mes fonds de jeans et ma 500 XT dans la circulation parisienne. Aujourd’hui je suis convoqué au service du personnel parce que je refuse de jouer les hommes sandwichs en arborant les couleurs de mon employeur pendant que je transporte mes plis. Une demi-heure plus tard, je sors de mon entrevue avec trois mois de congés sans solde. Je suis un accroc de la bougeotte, chez moi c’est chronique et quand ça me prend…

Mais maintenant il faut que je décide où aller, et comment !!! Soupçonnant que mes trois mois pourraient bien s’allonger (si on sait quand on part, on ne sait jamais quand on rentre), je largue mon appartement, passe quelques coups de téléphone, et dix jours plus tard ma 500 XT est dans une caisse au Havre, prête à embarquer pour le Brésil.

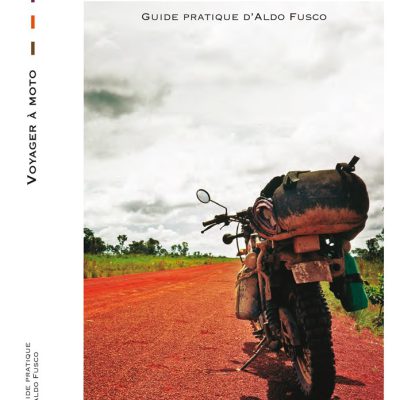

C’est à peu près comme ça que tout a commencé. La petite XT parisienne me servait depuis six mois pour travailler. Achetée 300 euros avec un filetage de bougie arraché, elle ne se doutait pas encore de ce qui l’attendait… J’ai monté un pneu neuf et un porte bagage. C’est tout ! J’ai emporté dans mes bagages quelques pièces de rechange et des outils. Fin prêts pour l’aventure, en route pour le nouveau monde.

La moto navigue vers Santos, le port de Sao Paulo mais aussi le plus grand d’Amérique du Sud. Ses entrepôts s’étendent sur 14 Km. Il a eu son heure de gloire à la grande époque du café, mais en ce qui me concerne, il est simplement aujourd’hui le point d’arrivée de la liaison la moins chère à destination du continent sud-américain. Quant au bonhomme, la même logique du porte-monnaie me conduit à prendre un vol pour Cayenne. En dehors du bagne et de la base de lancement de Kourou, la Guyane reste célèbre pour la forêt qui recouvre la quasi-totalité du territoire. D’ailleurs pour quitter ce morceau de France du bout du monde, à destination du Brésil, c’est déjà une aventure. Il n’y a pas de route, même si une saignée a déjà été faite dans la forêt pour le démarrage du chantier. C’est donc un petit avion qui relie tout les jours St Georges de l’Oyapock, du nom du fleuve qui marque la frontière ; ensuite c’est en pirogue que se fait l’entrée en territoire brésilien. L’hiver parisien n’est plus qu’un lointain souvenir, ici il fait chaud et humide, et au moindre effort on dégouline de transpiration. Mais les orages équatoriaux de la saison des pluies offrent des douches auxquelles il est difficile d’échapper.

D’emblée, je suis frappé par la décontraction, la gentillesse et la douceur des brésiliens, impression qui ne fera que se confirmer par la suite. Si la première rencontre entre deux individus est souvent importante, il en va de même pour moi ici, et je sens que c’est une histoire d’amour qui débute avec ce pays. Après avoir cherché puis trouvé le bureau de la police fédérale, mon passeport est visé et je peux entamer ma longue route vers le sud. Six cents Km jusqu’à l’équateur et Macapa, sur le bord de l’Amazone. Le plus grand fleuve du monde est tellement large par endroits, que du milieu on ne voit pas les rives. Vingt quatre heures de traversée sur ses eaux marron, suspendu dans un hamac avant d’arriver à Belém. Belém, Salvador de Bahia, Rio de Janeiro, ces noms mythiques sont devenus comme des arrêts sur le plan de métro parisien, sur lesquels je peux enfin mettre des images, des odeurs, des rencontres. En confrontant l’imagination avec la réalité, les sens en éveil, le moule parisien s’effrite pour basculer dans la dimension du voyage. Au fil des jours, je me familiarise avec la langue, le taux de change fluctuant et toutes ces petites choses du quotidien. Lorsque j’arrive à Santos, j’ai hâte de retrouver ma moto et le sentiment de liberté que j’aime dans le voyage à deux roues. Fernando et Valéria, les « amis d’amis » qui me reçoivent sont adorables et me réservent un accueil vraiment chaleureux. Je pense ne rester que quelques jours chez eux, mais c’est une véritable bataille administrative qui va démarrer dont je ne conterai pas les détails fastidieux ici. Toujours est-il qu’au total quarante jours seront nécessaires pour sortir la moto du port. Durant tout ce temps, j’ai appris à être patient ( !) et adopté de fait, le sentiment que je vivais au Brésil et non plus que j’étais venu y voyager. J’ai appris à connaître mes nouveaux amis et enfin que le temps à une élasticité insoupçonnable ! Puis il a bien fallu que je justifie de mon appellation de motard, j’ai donc enfourché ma petite XT et j’ai roulé.

Direction les chutes d’Iguaçu, près du barrage d’Itaipu, le plus gros complexe hydroélectrique au monde. Nationaux ou étrangers, de nombreux touristes viennent admirer ces quantités impressionnantes d’eau qui viennent se fracasser dans un nuage et un vacarme permanent. Dans ce petit coin du Brésil, se bousculent une frontière avec l’Argentine et une autre avec le Paraguay. C’est vers Asunción que j’ai décidé d’aller, mais il y a une semaine un attentat a coûté la vie du vice-président. Depuis, les frontières sont fermées et la capitale du Paraguay est en pleine ébullition. En attendant une accalmie, je décide de changer la chaîne de distribution puisque j’en ai une dans mon sac. En cherchant à me faire prêter les outils qui me manquent, je rencontre assez rapidement Nini, qui possède un atelier de mécanique moto. Non seulement il me prête des outils, mais il finira par travailler avec moi et enfin par m’inviter chez lui à partager un repas. Au bout du compte il refusera tout simplement que je paie quoi que ce soit et avec une poignée de main, il me souhaite un bon voyage. Adieu l’ami.

Le lendemain, la frontière est ouverte à nouveau. J’ai donc chargé la moto une fois de plus et me suis présenté à la douane. Après l’épisode brésilien, j’avais tout de même quelques doutes, mais les formalités se sont résumées à …rien ! J’ai tendu mon passeport qui s’est alourdi d’un nouveau tampon et puis j’ai demandé : « nada mas ? », … « nada mas » !

Les villes frontières me font souvent l’effet d’une démonstration du phénomène de la tectonique des plaques. Deux plaques continentales qui se frottent l’une à l’autre en un point. Deux mondes et trait d’union. Le résultat pratique est en général un sérieux bordel !

Ciudad de l’Este ne déroge pas à la règle. Tabac mais aussi éléctro-ménager, hi-fi, etc… l’ambiance est au négoce qui joue à saute frontière. Un fourgon s’arrête sur le pont entre les deux pays, son contenu passe dans des mains de l’autre côté d’un grillage. Il faut croire que le commerce se soucie peu de politique. Arrivé dans la capitale en fin de journée, l’ambiance n’est pas la même. A la tombée du jour c’est le couvre feu et je me retrouve avec Patricio, un chilien émigré ici, ainsi que les quelques occupants de l’hôtel ou j’ai atterri, devant une télévision à suivre les évènements sur la place du palais présidentiel, pourtant distante de quelques centaines de mètres seulement. Les manifestants réclament la tête du chef de l’Etat, mais la réponse est militaire. Des blindés circulent dans les rues et les tirs des balles font des éclairs sur les murs de ma chambre pendant que j’essaie de trouver le sommeil. Le lendemain, j’ai suivi les conseils promulgués de toutes parts en décidant de remettre à plus tard ma visite de la ville, et j’ai mis le cap à l’ouest sur la route du « Chaco ».

J’imaginais cette région aride et c’est pourtant une zone particulièrement verte que j’ai découvert, avec beaucoup d’oiseaux et des marais peut-être dû aux récentes pluies. Très peu peuplé, les paysages sont ponctués de grandes estancias où l’on pratique l’élevage. Les nombreuses vaches et les chevaux donnent un coté western à l’ensemble, si ce n’est que les cow-boys en question carburent au maté ; une infusion au goût amère que l’on consomme dans un bol en bois avec une paille métallique qui fait également office de filtre. Plus j’avance vers l’ouest, plus le pays semble vide. Les populations métissées des premiers espagnols et des indiens guaranis font place à des visages dont le passé germanique ne fait aucun doute. Blonds aux yeux bleus, chapeaux et bretelles pour les hommes, robes longues et amples pour les femmes, ce sont des colonies Mennonites, très nombreux par ici. Mariscal, c’est le nom de la petite ville où s’arrête le goudron. La route était déjà peu fréquentée, maintenant le trafic est pour ainsi dire nul. La piste dure et roulante semble ne conduire nulle part. En milieu d’après-midi et sous un beau soleil j’arrive à la dernière pompe à essence recensée après, et contre toute attente, avoir croisé des autruches !

Il n’y a personne puisque les cuves sont vides depuis quelques semaines déjà. J’ai remué tout le village, y compris le poste de police, pour chercher quelques litres, mais rien à faire. Je décide alors de tenter ma chance auprès des quelques estancias, mais sans succès. J’ai fini par acheter 5 litres auprès d’un fonctionnaire. Après avoir partagé le maté et échangé quelques nouvelles de la capitale, je suis reparti de peur d’être surpris par la nuit sur une piste qu’on me prédisait très mauvaise. Malheureusement, les prédictions étaient justes !

Des trous d’eau ont fait leur apparition. D’abord timides, puis de plus en plus gros et réguliers, jusqu’à ce que la piste ne se transforme en rivière ! J’ai commencé à m’inquiéter. Soixante Km à parcourir, je pensais être pessimiste en croyant rouler deux heures… j’en ai mis quatre. La piste est devenue très étroite, bordée d’une végétation serrée qui ne me permettait pas de m’arrêter, avec un fond de sable creusé de profondes ornières, le tout inondé sous parfois 1 mètre d’eau. A chaque trou, la moto s’enfonçait, moteur sous l’eau avec toujours la peur d’atteindre la profondeur critique. Mais à chaque fois, la petite parisienne est ressortie sans broncher. La nuit bien installée, c’est à la lueur du phare que j’ai atteint le poste militaire de « Nueva Asuncion », trempé jusqu’aux os et alourdi de quelques kilos de sable et de boue. Les militaires m’ont offert l’hospitalité, tout en essayant de ma soutirer quelque dollars en échange d’un coup de tampon. La pluie est tombée toute la nuit. Au matin, c’est sous un orage que je suis reparti encore trempé de la veille. Trente Km jusqu’au prochain poste militaire, trois heures de piste pendant lesquelles je me suis encore baigné avec la moto, dans l’eau jusqu’à la selle à plusieurs reprises. Aujourd’hui encore je ne comprends pas comment la pauvre XT a pu continuer à fonctionner dans de telles conditions. La pluie a diminué d’intensité mais n’a pas cessé. Au nouveau poste militaire, j’ai prêté mes outils à un type qui tentait de vider l’eau entrée dans le moteur de son 4×4. Enfin à mon tour, j’ai dû retirer de l’eau dans le carter d’allumage de la moto qui refusait de repartir. Peu de temps avant la nuit, j’ai atteint le dernier poste paraguayen. En progressant toute la journée sur le premier ou le second rapport j’ai parcouru …48 Km. Fatigué !

Dans ce campement du bout du monde, j’ai reçu un accueil chaleureux et le plein de curiosité. Les six militaires qui composent ce camp sont relevés tout les deux mois. Pendant ce temps, ils sont coupés du monde, l’unique « véhicule » est un vieux cheval et c’est à la lueur des bougies qu’ils tentent d’établir un contact radio qui fonctionne grâce à l’énergie d’une batterie de voiture. C’est moi qui leur ai appris que le président venait de démissionner ! Le matin j’ai remis mes vêtements et mes chaussures trempés et je suis reparti vers le poste bolivien à trente km. C’est peu de temps après mon entrée dans ce nouveau pays que je suis tombé en panne d’essence, à quarante km du premier village…et dans une nuée de moustique. J’ai attendu huit heures que le 4×4 dépanné à la frontière ne fasse son apparition. Pas d’essence pour moi, mais nous avons chargé la moto dans le pick-up. Nous avons fini par atteindre ce fameux village peu de temps avant minuit, non sans avoir creusé et poussé dans la boue, tout en partageant des feuilles de coca et un alcool dont j’ai oublié le nom. Pour passer du Paraguay en Bolivie, il y a 330 km de piste, j’y ai passé 4 jours.

En roulant vers Cochabamba puis La Paz, j’aborde une nouvelle leçon de géographie : la cordillère des Andes. Le végétal fait place au minéral. Dans les campagnes les maisons sont en adobe entourées de quelques lopins de terre où il ne pousse pas grand-chose. Seul le vent est omniprésent dans ces paysages désolés où le mercure accuse une sérieuse chute. Un matin je suis seul, il fait froid et le vent apporte son voile de poussière lorsque je croise des lamas, un animal étrange qui semble issu du croisement d’un chameau et d’un mouton ! En ville la colonisation espagnole a évidemment laissé des traces. Immanquablement le centre est composé d’une place arborée, d’une église, puis tout autour, des constructions avec des arcades ombragées où trouvent place des petits commerçants ambulants qui proposent cigarettes, chewing gum, piles, et autres babioles. Il s’agit très souvent de femmes qui semblent tout droit descendues de l’altiplano, vêtues de leur chapeau de feutre, jupes à volants colorées et sacs tissés aux couleurs vives qui contiennent parfois un enfant en bas âge. Il m’est particulièrement difficile de donner un âge à ces « Cholitas », y compris pour les vieilles au visage fripé à moitié masqué par l’ombre de leur chapeau qui tendent une main vers les passants…

Je me suis essoufflé à marcher dans les rues pentues de La Paz. La capitale de la Bolivie est accrochée sur les bords d’une cuvette à quatre mille mètres d’altitude, entourée d’un cirque de montagnes dont les sommets culminent à six mille mètres. Il y fait relativement chaud dans la journée sous les rayons du soleil. Mais en passant dans une zone d’ombre, la différence de température est surprenante. La nuit les couvertures ne sont pas de trop. Pourtant en rentrant un soir, je remarque des enfants dormant à même le sol, blottis contre un petit chien pour trouver de la chaleur. La Bolivie est un des pays les plus pauvres du monde avec peut-être, comme le disait un ami de rencontre, un peuple qui souffre de sentiment d’infériorité.

Je n’ai fait qu’un bref passage au Pérou, en suivant les bords du lac Titicaca. Situé à trois mille huit cent mètres, on dit que c’est le lac navigable le plus haut du monde, ses eaux semblent d’un bleu surnaturel et la lumière est d’une pureté à couper le souffle. C’est simplement grandiose.

Je suis repassé par La Paz, puis cap au nord dans la région des « Yungas », qui fait la transition entre l’Altiplano et le bassin amazonien. Quand on pense à la Bolivie on imagine des paysages dans les Andes, pourtant un tiers de son territoire appartient à l’Amazonie. Pour passer d’une région à l’autre, il faut franchir un col qui frise les cinq mille mètres. L’équivalent du mont Blanc en 500 XT, le nez dans les nuages. Puis c’est la descente. Et pour descendre, ça descend ! De 5000 mètres à 1700 mètres en soixante km. On passe en quelques heures du froid au chaud, des lamas et des paysages dénudés à la luxuriante végétation tropicale, forêt et bananiers. Une nouvelle fois le bitume s’efface pour laisser place à une piste glissante où la circulation se fait à gauche. Un peu plus de mille km de piste me séparent de la frontière brésilienne, nous sommes en fin de saison des pluies, période où le trafic est suspendu, car la piste est souvent inondée. Les informations sont difficiles à obtenir, le mieux est encore d’aller voir sur place.

L’Amazonie m’a rejoué la même musique : bourbiers et inondations. Yucumo, à une centaine de km de Rurrenabaque, la piste est roulante me dit-on, « dans deux heures tu es là-bas ». Un peu encouragé, je suis reparti, il devait être seize heures, mais la pluie est revenue avec insistance. Les glissades sont devenues plus fréquentes, puis d’un coup, l’arrière de la moto est parti comme sur du verglas. J’ai rattrapé trois fois les mises à l’équerre, mais le mouvement s’est accéléré… Je suis tombé violemment, le pied droit coincé sous la moto qui continuait à glisser. J’ai pensé qu’elle était détruite, et puis une forte douleur au pied est survenue. Allongé par terre, seul et couvert de boue, je me suis mis à pleurer sous mon casque ! Le silence est revenu seulement brisé par le bruit de la pluie. Le moral dans les chaussettes, un bilan s’imposait. La moto ne s’en tire pas trop mal, le motard a bousillé une chaussure, le pied à commencé à gonfler et changer de couleur… Allez un peu de réconfort : j’ai perdu ma pompe et mes chambres à air de secours ! Un coup de kick du pied gauche, le mono démarre, la nuit va tomber, il est temps que je trouve un abri. Quelques km plus loin, après un passage à gué, quelques maisons, le lieu dit se nomme : « piedras blancas ». Je trouve l’hospitalité chez une vieille dame au visage doux et calme. Quelques bancs d’école et un matelas de paille dans une vieille grange me font office de chambre à coucher. Ma protectrice m’apporte des linges et une bassine d’eau bouillante salée. « Allez, j’ai encore tout le Brésil à traverser, ce n’est pas le moment de flancher, demain il fera jour ». Lorsque je me suis endormi, la pluie n’avait pas cessée. Une semaine plus tard, je traverse une rivière dans une pirogue, de l’autre côté, c’est le Brésil.

Entre des tronçons de Transamazoniennes et quelques jours de navigation paisible sur le rio Madeira au rythme lent du fleuve j’arrive à Manaus. Le Caoutchouc, l’or noir du début du siècle a donné ses heures de gloire à cette ville dont certains on voulu faire une capitale provinciale importante et luxueuse, comme en témoigne le théâtre et quelques restes d’élans architecturaux ambitieux. Le port conserve cependant une importance économique puisque les cargos et même les tankers arrivent jusqu’ici. Pour rejoindre la côte atlantique et donc le Brésil « moderne », le transport de marchandises ou de personnes se fait exclusivement par bateau ou avion. C’est donc à nouveau par le fleuve que je me rends à Santarem pour laquelle j’ai un petit coup de cœur. Du petit port au centre ville le fleuve est peuplé de ces bateaux caractéristiques de la région. Toujours en bois, poste de barre à l’avant, plate forme où chacun accroche son hamac pour la partie centrale, puis cuisine à l’arrière. Le tout sur deux étages, et le toit en terrasse. Même lorsqu’ils sont de petite taille, l’architecture est toujours identique. Les côtés sont ajourés et lorsqu’il pleut on rabat des bâches plastiques qui sont toujours à poste.

Près des bateaux, un petit marché sur pilotis propose essentiellement des poissons et différentes qualités de bananes dont les couleurs vont du jaune au rouge en passant par différents verts. Le long de ce marché des petites cuisines aux menus variables : riz, poissons, feijaon (haricots rouges), et farine de manioc. Pratiquement pas de voitures, tout se fait à pieds ou en bus. Enfin un matin de mai j’arrive à Macapa. J’étais passé ici il y a cinq mois pour faire route vers le sud. La boucle se referme lentement… Dans quelques jours je traverserai à nouveau l’Oyapock pour entrer en Guyane. La poste et les cabines téléphoniques le prouvent, c’est bien d’un retour en France dont il s’agit. Quelques dernières péripéties m’attendent en empruntant le tracé de la future route, et puis c’est l’arrivée à Cayenne. Je suis sale et je pue. Quand à la moto son état et sa couleur latérite racontent son voyage. Pourtant le voyageur continue manifestement de faire rêver ceux qui restent, puisque en cinq minutes à peine, plusieurs personnes viennent « interviewer » ce curieux équipage. Un lieu commun voudrait faire croire que le plus difficile c’est de partir, mais pourtant, en cet instant je persiste à croire que le plus dur c’est de rentrer !

Wouah!!! Quelle aventure avec Miss XT! Chapeau Aldo pour cette belle transition entre le périphérique Parisien et les pistes Amazoniennes… Pas la même jungle…

Merci pour ce récit ! Ca donne envie de s’échapper quelque temps.